中华优秀传统文化,绵延5000年而历久弥新,在创造性转化、创新性发展中不断焕发出新的活力。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着中华民族独特的思想理念、传统美德和人文精神,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。

在武汉,传统医药、传统美食类非遗项目经过时间的积淀,滋养出一批独具魅力的老字号品牌——叶开泰、蔡林记、四季美、老通城、汪玉霞等,至今仍在武汉人的生活中占据重要地位,也让人念念不忘。

300多年来代代传承,饼香、汤香、面香……构成了独属于武汉的香气。在城市复苏后,无数武汉人走出家门的第一件事,就是去老字号里,吃一口熟悉而久违的美味。

6月13日是2020年“文化和自然遗产日”,这些老字号将走上武汉“非遗秀”的主场,接力直播、云端绽放,让更多的年轻人了解非遗,喜欢非遗,享用非遗,让非遗为生活增添美好。

走上云端:非遗老字号“看得见、闻得香”

6月13日10时至12时,由武汉市文化和旅游局主办的“非遗老字号云端绽放”直播活动,将走进叶开泰、蔡林记、四季美、老通城、汪玉霞等企业,传承人群将展示非遗文化,线上带货品牌产品。

蔡林记热干面制作技艺。

此次直播活动既是2020年武汉市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示主场活动,也是配合全国非遗购物节首次在线上开展的非遗产品推介,是非遗保护传承的一次新的尝试。直播活动将带网友“挂眼科”、过嘴瘾、云中游、心分享,使网友的视觉、触觉、嗅觉、味觉都有感觉。

在“非遗够健康”板块中,网友们将参观叶开泰中医药文化博物馆,直观感受叶开泰近400年的前世今生。“叶开泰传统中医药文化”第12代传人方庆祝则将现场制作丸药,这一项技艺他钻研了近50年。

在“非遗够味道”板块中,直播活动带网友走进吉庆民俗街——武汉饮食类非遗项目活态传承的集聚地。老通城豆皮、蔡林记热干面、四季美汤包、汪玉霞糕点等非遗老字号里,看非遗传承人现场制作,听非遗背后的故事,感受扑面而来的热气,寻找记忆中的老武汉味道。

从直播中网友们可看到,这些老字号历经百年传承,扛过疫情冲击,与城市一同复苏,展现出强韧的生命力。

线下发力:非遗人抗疫“拿得起、扛得住”

过去的几个月,武汉经历了一场艰巨的考验。武汉非遗人不畏艰险、顽强不屈,义无反顾地投身非遗战疫:传统医药非遗项目直接参与疫情防治,非遗企业为一线捐款捐物,非遗传承人群开展作品创作,传递正能量。武汉非遗人拿得起、扛得住、冲得上,成为英雄城市抗疫的重要力量。

这期间,叶开泰开足马力生产防疫中药,员工们冒着大雪搬运原辅料,24小时不间断生产,短短几天就制出5万服汤剂。省级非遗项目武昌鱼制作技艺保护单位艳阳天酒家,倾力保证方舱医院的营养餐供应。最近艳阳天又推出线上非遗美食节。

叶开泰传统中医药文化。

为了让一线医护人员吃上方便的热食,四季美的师傅们连轴转,将汤包烧卖送往协和、同济等医院,更直接到火神山工地食堂支援,最多的一天送出餐点2万个。四季美公司负责人张德隽说:“这座城市跟我们血脉相连,我们的企业也是这一方水土、这一方街坊养育出来的,众志成城、守望相助是应该的。”

疫情对企业经营造成压力,老字号没有坐等救援。蔡林记加快新产品的研发推广,改变售卖模式;汪玉霞用现代手绘改良外包装,“激活老武汉情怀之外,还要和年轻人的生活方式共振”。“老字号需要不断进步来满足现代人的需求。传承不守旧、创新不忘本,推陈出新就是对传统最好的传承。”蔡林记热干面制作技艺传承人王永中说。

多彩非遗:七大系列、36项活动

在“非遗传承、健康生活”的主题下,2020年武汉“文化和自然遗产日”期间,全市文旅部门精心策划组织,以线上展示为主推出七大系列36项非遗活动。

京剧、汉剧、楚剧、武汉杖头木偶、武汉杂技、湖北地方曲艺等非遗项目都将在线直播,武汉多个文艺院团将在直播中展示非遗技艺及经典剧目。网友还能在武汉图书馆微信公众号上看到中国古籍装帧的演变历程,在武汉博物馆微信公众号上看到青铜器修复非遗技艺揭秘。而江岸区云上非遗读书会,则直接搭建了网络电商与传承人之间的桥梁。

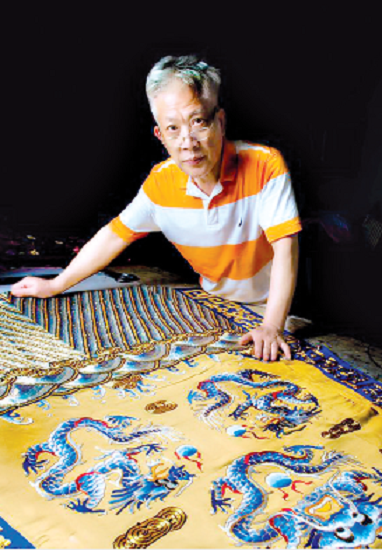

武汉剧装戏具制作技艺。

此外,国家级非遗项目马应龙眼药制作技艺、省级非遗项目扬子江传统糕点制作技艺则分别亮相全国文化遗产日主场活动“云游非遗·影像展”及全国非遗购物节直播活动。100多件优秀非遗抗疫作品将参加湖北省非遗抗疫作品网上展播。此间,武汉市文旅局公众号还将推出《武汉城事纪艺非遗系列短片》及云剧场非遗展演。

汉锣制作技艺。

这些活动将非遗与互联网相融合,全方位、多角度、多层面展现武汉优秀传统文化的多姿多彩,在全社会大力倡导“健康生活”理念,在“见人见物见生活”的非遗保护中,呈现武汉重回烟火气、逐步复苏的生动景象。

武汉新增9个省级非遗项目

近日,湖北省人民政府公布第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,武汉剪纸、武汉玉雕、传统青铜打击乐器(编钟)铸制技艺、孔子问津传说、武汉童谣、武汉剧装戏具制作技艺、汉锣制作技艺、黄陂三鲜制作技艺、四季美汤包制作技艺等9个项目上榜,令武汉拥有的省级非遗项目增至72项。

这些项目,有的反映了武汉源远流长、深厚博大的历史文化传统;有的具有鲜明的楚文化特色;有的则体现了汉派文化博采众长、多元开放的特点。

项目简介

■武汉剪纸:

清末光绪年间,著名雕花艺人蒋传德迁居汉口宝善堂制作木版年画,兼营雕剪花样,传艺授徒。《汉口小志》曾记载汉派剪纸是“刻翠镂花,裁云缀鸟,极为斗工争巧”,形象地描写了汉派剪纸破刀工整、构图丰满、线条流畅、疏密有致,善用适形构图和点题文字来表达内容,独具俊秀而优美的风格。

20世纪70年代,武汉先后出现了刘士标、何红一、沈松柏等一批剪纸高手,剪纸工艺遍及三镇。同时以刘士标、牛志忠、江先孝等为代表的一大批剪纸艺术爱好者,首开工业剪纸先河,用剪纸这一艺术形式反映着自己对当时社会和生活的感受,探索出民族化和现代化相结合的创意发展之路。

青山区作为“武汉剪纸”非物质文化遗产保护单位,于2014年设立“民间艺术传习中心”,并对外开放传承“武汉剪纸”。

■武汉玉雕:

依托湖北本地丰富的绿松石矿藏,近代武汉玉雕兴起于清代咸丰年间的“舒太兴”“袁复兴”和民国初年“郑天福”等老字号,民国时期武汉玉雕作坊(玉器铺)达数十家。经过20世纪50年代初期手工业社会主义改造,武汉玉雕老字号艺人进入国营武汉百花雕刻厂玉雕组,传艺授徒。半个多世纪以来,武汉玉雕工艺经历从最初的民间传承到国家体制内传承,再到散落民间艺人的自觉传承。

武汉玉雕承南方玉雕传统工艺特点,又于20世纪50年代融入北京传统玉雕工艺风格,形成后期武汉玉雕南北风格兼收并蓄的特点。武汉玉雕以圆雕人物摆件居多,在雕刻上艺人以刀代笔,讲究刀位,并且对行刀的深浅、宽窄,刀势的气脉连贯和沉浮利钝都非常讲究。

■传统青铜打击乐器(编钟)铸制技艺:

1978年,湖北出土了65件(套)曾侯乙编钟。1980年,武汉机械工艺研究所(公司前称)周孙禄、陆仲生等一批有铸造和乐器铸制基础的工程师,参加了编钟复制项目,并获文化部“重要贡献奖”。

1984年后,研究所成立了编钟研究室,从合金材料研究、模拟“陶范法”“失蜡法”铸造编钟形体、效仿古人用手工磨砺钟体内壁尝试调音开始,经过探索、改良,又用涂敷浆砂陶瓷型精密铸造工艺铸造编钟的形体、用半手工打磨和科学仪器检测等方法来确保编钟的乐音质量。上百套复、仿青铜编钟相继面世。

■孔子问津传说:

起源于2000多年前的“孔子问津传说”,后进入民间口头传说,不断丰富和发展,成为中国著名人物传说。

传说讲述的主要情节是:孔子率弟子寻访列国传播仁爱德政思想,途经新洲旧街时遇河迷路,便让子路询问两位隐士渡口在哪,反遭隐士嘲讽。孔子克服困难,在此地住下讲学,表达自己问道寻道的决心与信念。

新洲曾出土“孔子使子路问津处”的石碑。孕育元、明、清三代鄂东文人的问津书院,不仅有硕学鸿儒讲学,也将孔子“问津精神”发扬光大。

■武汉童谣:

武汉童谣,主要指流传于武汉中心城区以及江夏、蔡甸、黄陂、新洲等新城区的以各种形式传承至今的民间童谣。

武汉童谣全部用地方方言念唱、流传,分为七大类,即“游戏谣、成长谣、教诲谣、寄托谣、滑稽谣、社会谣、练语谣”等。其中“游戏谣”涉及到的武汉传统儿童游戏有“跳橡皮筋、跳绳子、打麻城、躲猫、猜中指”等70余种;“社会谣”则几乎涵盖社会生活的各个方面,有时政、民生、文化、历史、教育、民情、风土、物候、特色饮食、地方物产等;“练语谣”包括思维训练、语言训练、能力训练、智力训练等,有“趁韵歌、绕口令、谜语谣”等。

武汉童谣朗朗上口,可诵可咏,可赏可玩,具有教化功能,有一定的文学价值和文化价值,而且有着浓郁的时代印迹和鲜明的地方特征,是湖北、武汉本土文化的一个重要组成部分。

■武汉剧装戏具制作技艺:

湖北戏衣及戏曲用具的款式、图案、色彩及工艺制作极富荆楚民俗文化风格,生产历史悠久,可上溯到明朝中末期,与闻名华夏的“皮黄”腔——汉剧的发端并列。明清期间,以武汉、荆州为代表的湖北地区剧装戏具行业发展更盛,其产品用料考究,有软缎、丝绸等。制作工艺复杂,式样繁多,品种有285种,加改良品种达500多种,以独具传统特色技艺的品质形象独树一帜。

武汉剧装戏具制作以一件一制的方式手工制作,而刺绣、成合、缝制由于色彩、规格不一,每件均需道道把关。各种图案的选用沿袭了传统表现手法和文化元素,刺绣色彩更显出荆楚地区具有色调浓艳、华丽多彩、极富装饰性的特色。

■汉锣制作技艺:

清道光初年,山西长治人在汉口长堤街开设制锣作坊,黄陂东乡人王家重师从长治人学制锣技艺。制锣技艺几经传承,从1914年高青庵创办“高洪泰”锣厂,到“高洪泰”锣厂与“周福大”锣厂合并为武汉锣厂,再到王长海于1984年在甘棠铺创建黄陂甘棠高家河锣厂。

武汉海平乐器制造有限公司是汉锣制作技艺项目保护单位,其生产的铜响乐器(铜锣),主要由手工制作,各类产品规格、音质音量有严格的标准要求,靠八道工序严格把关。如制锣的最后一道定音工序,就是由掌作技师经过反复多次敲打,凭听觉和经验,最后一锤落下完成定音,故有“千锤打锣、一锤定音”之说法。

■黄陂三鲜制作技艺:

黄陂三鲜,即:鱼丸、肉丸、肉糕之简称,又称黄陂三合、三大件。自宝庆楼黄庭祯创制以来,100多年经四代人的传承,至今,制作的方法不变,鲜美的味道不变,依然是百姓餐桌上的传统美味佳肴,靠的是口传心授,家族以及师徒的代代相传。

其特点是用本地最普通的食材,做出最传统的美味佳肴。用本地塘堰养的鱼制作鱼丸,色彩白嫩有弹性,状如玉珠,手压成饼,手松还珠,入口清香松脆;用本土家养土猪的肥瘦搭配的猪肉配上鱼红制作的肉丸,弹韧有度,色彩黄亮,入口酥软香醇;用肥重瘦轻的鲜猪肉和鱼肉制作的肉糕,刀切成片不碎,筷夹闪晃不断,味道似鱼似肉,口感松软香美。

■四季美汤包制作技艺:

武汉四季美汤包继承了我国的包子制作技艺的优秀传统,并将发源于南方的汤包品种移植到湖北武汉,并针对湖北人口味作出了工艺和配料的调整。

四季美汤包制作技艺经徐大宽、钟生楚、徐家莹、余文珍等四代传承人的传承发展,总结出汤包制作技艺的特征:“面熟碱准水适当,节准量足个一样,边薄中厚擀圆形,馅子挑在皮中心,花细均匀鲫鱼嘴,轻拿轻放要摆正,火候时间掌握准。”在质地上具有皮薄、馅嫩、汤鲜、味美的特点。在外形上具有花匀,汤包口有18~22个褶,呈鲫鱼嘴的特点,使色、香、味、形方面臻于完美。让武汉四季美汤包成为与天津“狗不理包子”、开封“第一楼”、扬州“富春汤包”齐名的四大名包之一。