去年底,武汉入“超”的消息一度刷爆网络——彼时,武汉从特大城市一跃成为中部唯一的超大城市。一字之变,城市规模差异带来的影响,不可同日而语。

不少人可能会说:成为超大城市的武汉好像变化不大。但其实,在这半年内,武汉正不声不响搞出了又一个大动作……

官方率先发出信号——住建局更名为住更局。

这个“更”,便是“更新”。

从6月25日开始,原武汉市城乡建设局网站已停止使用,取而代之的是武汉市住房和城市更新局网站。早前,5月7日当地发布《武汉市人民政府关于市政府机构改革情况的报告》,其中提到组建市住房和城市更新局,作为市政府工作部门。不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局。

官网介绍称,该局贯彻落实党中央关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的方针政策和决策部署,把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中,落实市委、市政府工作要求。

为什么说城市更新是武汉的一个大动作?

因为这背后有着更深的内涵。

2023年,中央相继发布了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》两份重磅文件。政策限定在“超大特大城市”,武汉正好赶上这波利好。

再结合2024年5月31日财政部发布的《2024年城市更新行动评审结果公示》结果,将支持15个城市开展城市更新示范工作。首批入选的城市包括:石家庄、太原、沈阳、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青岛、武汉、东莞、重庆、成都、西安。(注:武汉在5月7日就提出了要组建“市住房和城市更新局”和剥离相关职能的方案,这比财政部的试点城市的公告早了24天,实则是一个典型的“我自己要变”的主动行为。)

另外从省级层面来看,根据6月18日湖北省委专题会议内容,要把危旧房改造作为推进城市更新的核心内容,探索以市场化方式推进危旧房改造的新模式,并加快推进相关试点工作,及时总结经验,形成可复制、可推广的模式,推动城市更新取得更大成效。

这一切都在说明:新一轮利好政策正式登场。

武汉如何抓住这个机遇?

它选择在存量市场和闲置资源中“挖宝”。

武汉2023年的常住人口城镇化率为84.79%,这意味着核心区已定且待开发资源不多。剑指存量市场,用城市更新的手法来寻求新的增长,对武汉就是一个比较急迫的事情了。

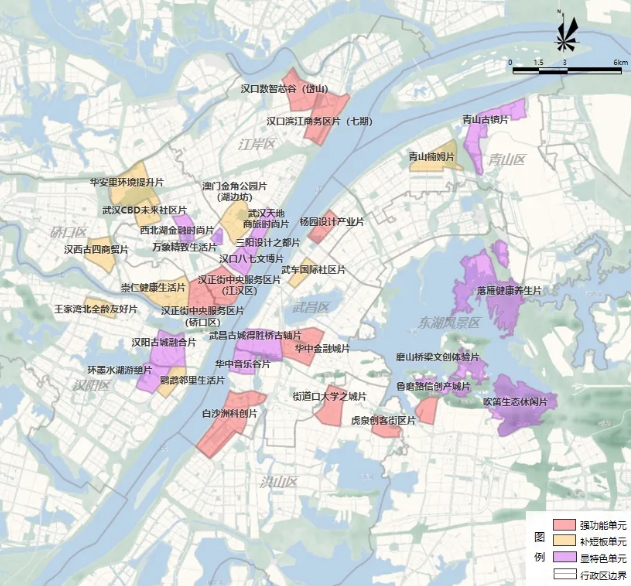

更新有两种具体操作思路,一种是“土地整理+房屋留改+历史文化保护挖掘+产业集聚培育”的“留改”不动产储备新模式。目前,武汉已经制定了共33个中心城区首批重点城市更新单元。

武汉市中心城区首批重点城市更新单元示意图

另一种是盘活城市闲置资源:武汉市自然资源和规划局编制了《武汉市旅游居住建筑“平急两用”建设指南(征求意见稿)》《武汉市城郊大仓基地“平急两用”建设指南(征求意见稿)》《武汉市医疗应急服务点“平急两用”建设指南(征求意见稿)》,正在广泛征求社会各界的意见和建议。

既然两项重点任务都涉及基础设施建设,那会形成此前棚改带来的大拆大建吗?

答案是,不会。

在2021年8月,住建部专门发布通知,明确实施城市更新行动要严控大拆大建大搬迁,不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区。

意图已经十分明确,这次的城市更新不仅承担了城市规划的课题,也将承担高质量发展、扩大内需、开发建设方式转型的课题。

“挖宝”存量市场能“掘金”吗?

其实大有可能。

据相关统计数据显示,我国城市更新市场空间巨大且规模日益扩大,目前存量总市值约为500万亿元,按年城市更新速率2%计算,城市更新项目每年将释放出10万亿元的价值。

“随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,城市更新和存量房屋改造将成为未来城市发展的重要方向,”住建部专业期刊《城市开发》专家作者、产业经济专家黄昇表示,“在城市更新的推动下,房地产行业将更加注重存量市场的开发和运营,包括老旧小区的改造、城市更新项目等。开发商需要调整业务模式和经营策略,以适应城市更新和存量改造的市场需求。”

近年来,上海、天津、西安、广州、无锡等地更是先后成立超百亿元规模的城市更新基金,中国现有660多个城市,将撑起一个数万亿级的城市更新大市场。对于建筑施工企业而言,这将是一片发展潜能巨大的“新蓝海”。

该文件以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点。

此外,在现阶段经济发展形势下城市更新和推动“平急两用”公共基础设施建设无疑是一种新颖的思路,可作为新一轮扩大投资规模,拉动经济复苏的着力点,而如何发掘存量市场的价值,则是武汉要不断思索的问题。