清晨7时,阳光斜照进汉正街新安九如片区,九如巷“天成服装设计制版工作室”门口,柏朝红拉开卷闸门,开始了一天的工作。18平方米的工作室里,他翻开订单本,划出当天需优先完成的样衣,软尺、划粉、棉布在他手中如笔游走,熟练得像在“布上绣花”。

在这里做了十年服装制版,柏朝红对街区的未来充满期待——新安九如片区,即将迎来一场“留改”并举的城市更新。

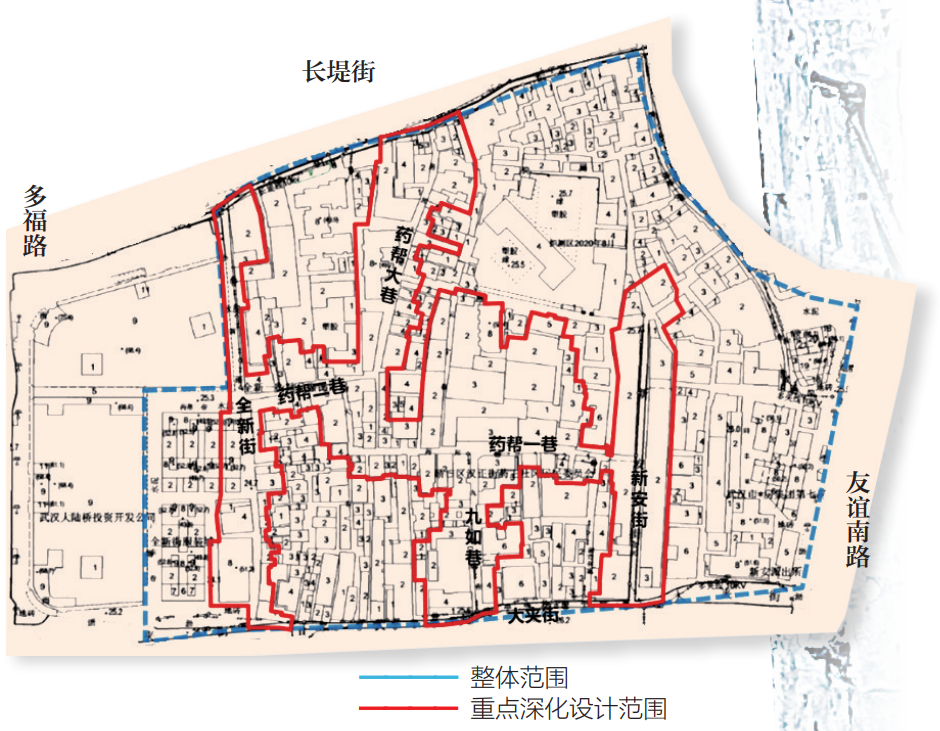

9月1日,汉正街新安九如片城市更新经专家评审会,初步确定了更新方案——不搞大拆大建,通过保留街巷肌理和历史建筑,以改造提升推动区域整体升级,打造武汉最具时尚感、最具文化多元性的特色街区。

作为汉正街历史最悠久、风貌最鲜明的区域,新安九如片的更新标志着整个汉正街区域转型升级进入实质性阶段。

青石板巷里藏着武汉“城市年轮”

“这里真是一个阅尽人间烟火的好去处……支起四脚凳绞五七线的家庭妇女,端着饭碗串百家的中年男人,攥着五毛钱一根的土豆条跳皮筋的小孩,很多20世纪80年代初期的市井图在这里全都‘昨日重现’,市井生活气息让人亲切到几近窒息……”作家池莉在《自在武汉》中这样描绘汉正街新安九如片区。

空中俯瞰汉正街新安九如片区。

连日来,长江日报记者多次走访新安九如片区发现,街区虽显陈旧,但历史文化底蕴却清晰可寻。

新安九如片区位于汉正街核心腹地,共有13条街巷,最长不过150米,建筑多以三层房屋为主,一层多为作坊和经商门面。

从保寿硚进入,这座10米长的清代单孔石拱桥,连起了现代商场与历史街区,也串起了汉正街商业的发展脉络。

穿过长堤街,便进入药帮大巷——片区中最宽的通道,不足8米。电动板车锁在铁门边,两侧手工服装店密集。

巷内一所幼儿园,曾是药王庙所在地,院内仍存两块清代石碑《吴来雨卖地碑》与《张本原卖地碑》,虽字迹模糊,却真实记录着早期的土地交易。76岁的张庆康老人告诉记者,这里原来是药王庙旧址,后来变成了怀庆会馆,再后来就成了幼儿园。

再向南深入,药帮三巷狭窄至仅容电动自行车通过,两人并排行走都很勉强,却依旧有几家制版店在经营。向西是药帮二巷,饮食一条街,锅铲声此起彼伏。

穿过药帮三巷,来到药帮一巷,这里有汉口现存最长的青石板路。铺设于乾隆年间,现存约150米长,共有460多块青石板,每块石板表面光滑,防滑刻痕仍清晰可辨。电动自行车、自行车穿梭,脚步声、车轮声仿佛历史的回响。

一栋欧式风格的建筑伫立路边,爱奥尼克式门柱,三层楼,墙面可见欧式浮雕图案,显得玲珑别致。这是武汉市优秀历史建筑——中国红十字会汉口分会旧址。在与九如巷交会处,一栋老旧的高楼是原武汉市第二色织布厂。

药帮一巷与新安街成为丁字形结构——新安街3-27号,是原新安书院(徽州会馆)旧址。这是一栋三层楼房屋,一楼是服装店。记者绕道该楼背面,看到保存下来的新安书院院墙,它由粗糙砖石构成,下方有一处碑文,记录新安书院的历史背景。

在大夹街与新安街交会处的百汇服装店,是一栋外观古朴的建筑,墙体为浅灰色,建筑立面可见竖向线条设计,夹杂纹理装饰。记者得知,这里二楼是汉剧大师陈伯华故居。

疏通建筑淤塞形成“灵感之环”

“如果说汉正街是武汉商业的根,那新安九如片区就是汉正街的魂。”华中师范大学社会学院副教授梅志罡说。

“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明”,清代汉正街进入繁荣发展期,聚集了盐、茶、药材、百货、油、粮、棉花、牛皮等“八大行”,其中新安九如片区一度成为中部地区的药材集散地。

近年来,汉正街的城市更新和转型发展一直在谋划和推进中,武汉提出,要把汉正街打造成“城市更新带动产业转型的典范案例”。然而,新安九如片区的改造却面临挑战。

硚口区汉正街道药王社区党支部书记李清龙介绍,该片区建筑密度高、基础设施老旧,“暴雨积水现象时有发生”。

汉正街街道办事处相关负责人指出,片区业态仍以手工和小机械服装制作为主,生产与居住功能混杂,消防隐患突出,“但因历史遗存丰富,不能大拆大建,更新难度较大”。

“在当下城市更新进程中,如何对汉正街历史文脉与汉正精神进行传承,如何对区域的传统风貌特色重新定义与表达,如何因地制宜地推动‘旧’产业升级,如何有效改善区域混杂的环境与破旧的空间,是新安九如片区改造的核心问题。”武汉市规划研究院规划师朱婷文告诉记者。

今年6月27日,市自然资源和城乡建设局、硚口区人民政府联合组织成立院士领衔的汉正街市场区域有机更新专家顾问团,共同探讨这一问题。

市自然资源和城乡建设局用地规划处工作人员郝晓芳告诉记者,新安九如片区的城市更新规划组织开展了国际方案征集,自征集公告发布以来,共收到23个团队共42家国内外知名机构报名。

9月1日,专家评审会正式确定,由大象建筑设计有限公司、杭州天目里商业管理有限公司联合提交的“汉正街上”方案中标。该方案提出的“交通、肌理、风貌、运营”四维街区重构更新框架。

朱婷文告诉记者,方案以片区内13条历史街巷为骨架,对部分街巷通过底层架空的方式拓宽,对部分较狭窄的街巷,在中间形成小广场,如同“扎针灸”,疏通已经淤塞的建筑组团,在其内部预留“气眼”,以特色路径串通“气眼”,形成“灵感之环”。通过“灵感之环”串联五个街坊——新安坊、九如坊、全新坊、药王坊、二色织街区,进而细分成22个组团,并形成药王广场、“汉正之心”等特色景观,在组团的集中更新中,形成互相联系、共享开放的空间。方案强调通过人才引进和产业链优化,提高服装原创设计存活率,打造“文商旅融合的国际人文观光地”。

朱婷文介绍,目前,在该方案基础上,将进一步整合形成片区的更新详细方案,“这里未来将形成城市记忆的载体和开放共享的空间,开启传统武汉的当代表达”。

编辑:胡之澜